| 商品番号 | No,K00255 | 価格 | どうぞお問合せください。 |

| 登録証 | 兵庫県平成17年12月15日交付 |

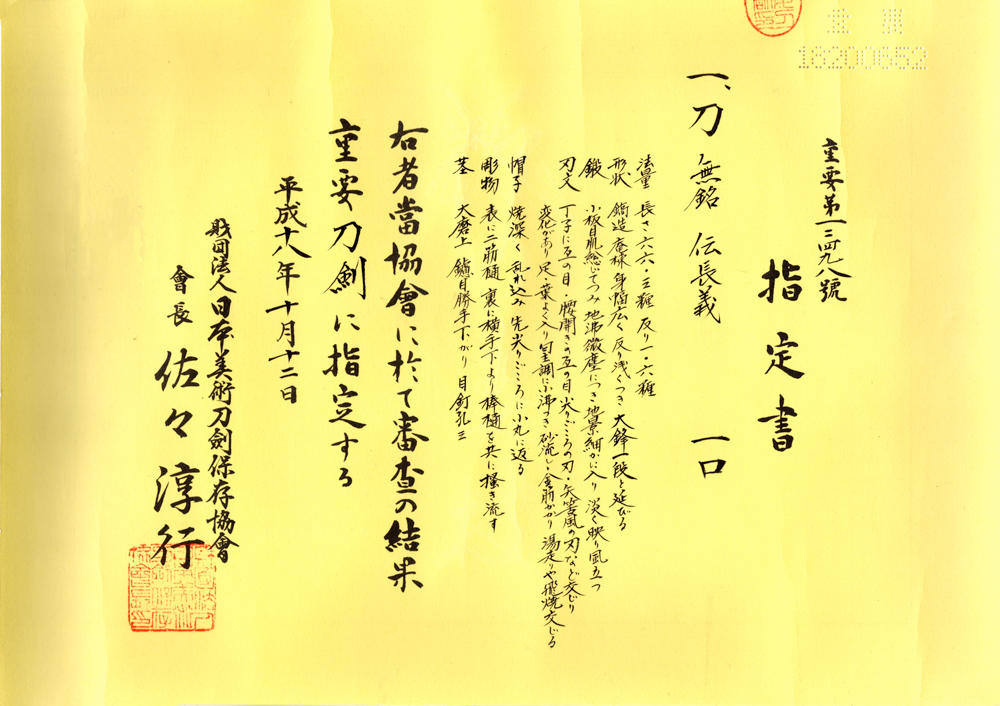

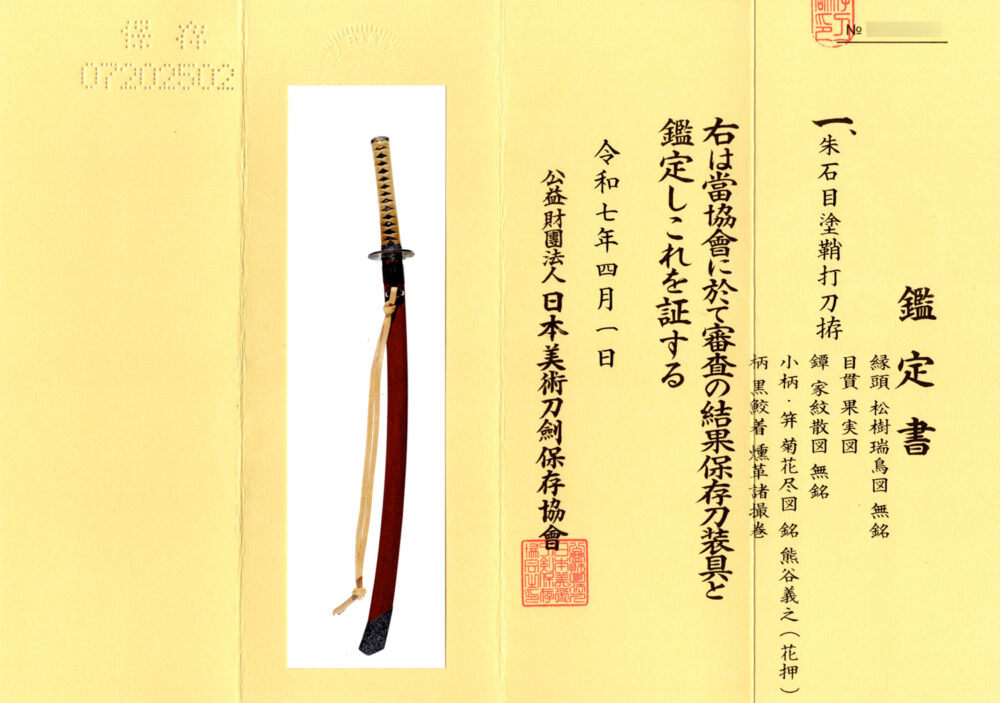

| 鑑定書 | 刀:第52回重要刀剣 NBTHK Jyuyo Paper No.52 拵:保存刀装具 NBTHK Hozon Paper |

| 国 | 備前国 |

| 時代 | 南北朝時代 |

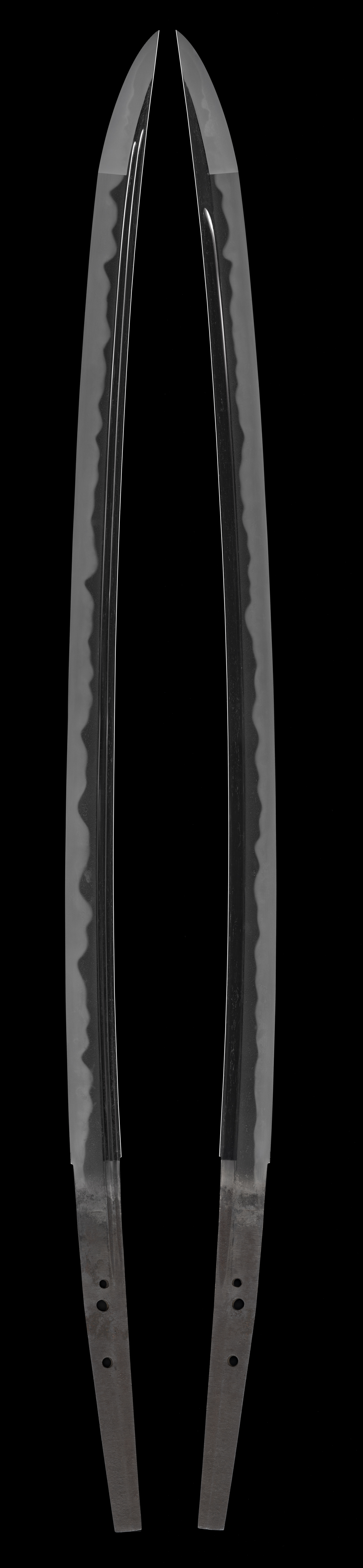

| 刃長 | 66.3cm(2尺1寸8分) |

| 反り | 1.6cm |

| 元幅 | 3.05cm |

| 先幅 | 2.6cm |

| 元重 | 0.6cm |

| 先重 | 0.4cm |

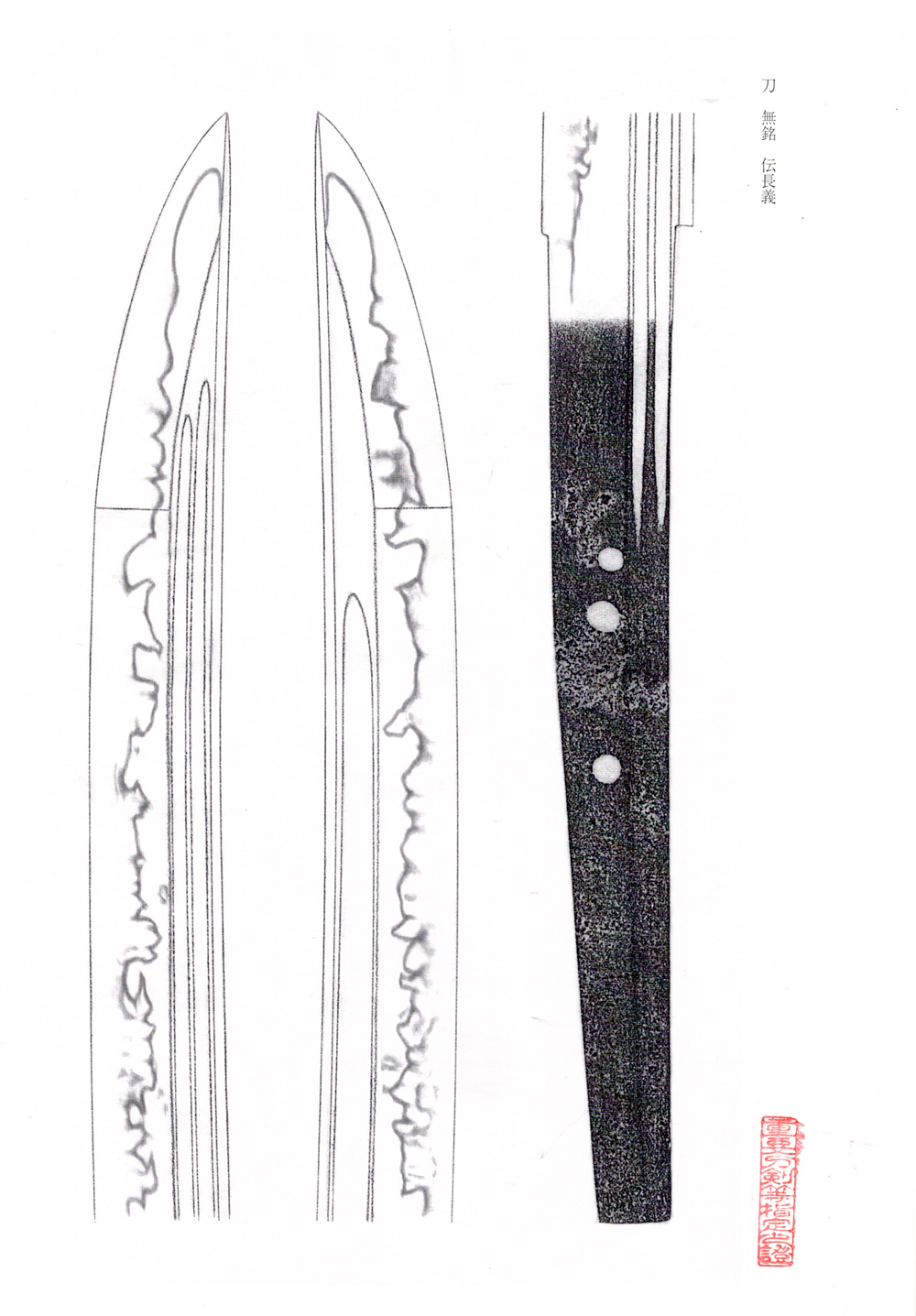

| 形状 | 鎬造、庵棟、身幅広く、元先の幅差殆ど目立たず、反り浅くつき、大鋒一段と延びる。 |

| 鍛 | 小板目肌総じてつみ、地沸微塵につき、地景細かに入り、鎬寄りに淡く映り風立つ。 |

| 刃文 | 焼高く、丁子に互の目・尖りごころの刃・矢筈風の刃など多種の刃が交じり、出入りをみて変化があり、足・葉よく入り、匂主調に小沸つき、砂流し・金筋かかり、随処に湯走りや飛焼交じる。 |

| 帽子 | 焼深く、乱れこみ、先尖りごころに小丸に返る。 |

| 彫 | 表に二筋樋、裏に横手下より棒樋を共に掻き流す。 |

| 茎 | 大磨上、先切り、鑢目勝手下がり、目釘孔三。 |

| 詳細説明 | 長義は、相伝備前と呼ばれる南北朝期の多くの備前鍛治の中で、兼光と並んで傑れた技量を示す刀工である。現存する作刀の年紀は貞和より康暦に及んでおり、その作風には匂勝ちのものと、地刃の沸が強いものとの両様があるが、後者の作例は、兼光以上に相州伝が強調され、ために、「備前刀の中で最も備前ばなれした刀工は長義也」と古来称せられている。その刃文は出入りと変化の目立つ個性的なものが多く、鍛えも板目に地沸を厚く敷き、地景を交ている。この刀は身幅が広く、一段と大鋒の豪壮な体配は迫力が感じられ、多種多様の刃を焼気、鍛も良く、優れた出来映えをみせている。朱石目地塗鞘打刀拵が付帯する。熊谷義之は江戸中期の金工で、陸前仙台で生まれ、出府してはじめ芝源助町に住む。在府のまま肥後藩細川家の抱工として四谷で開業する。江戸肥後又は四谷肥後と呼ばれた。古刀最上作 大業物。 |

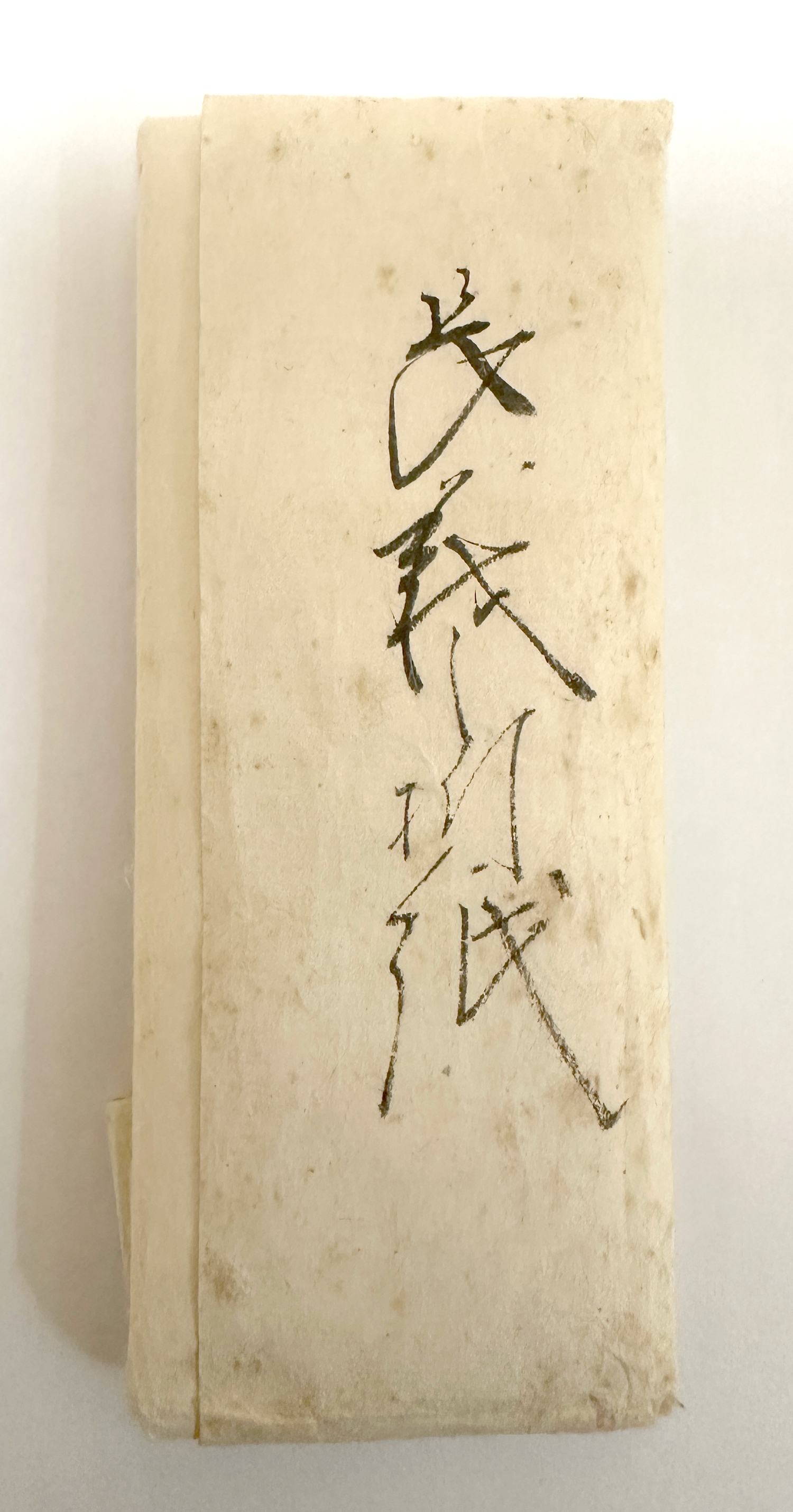

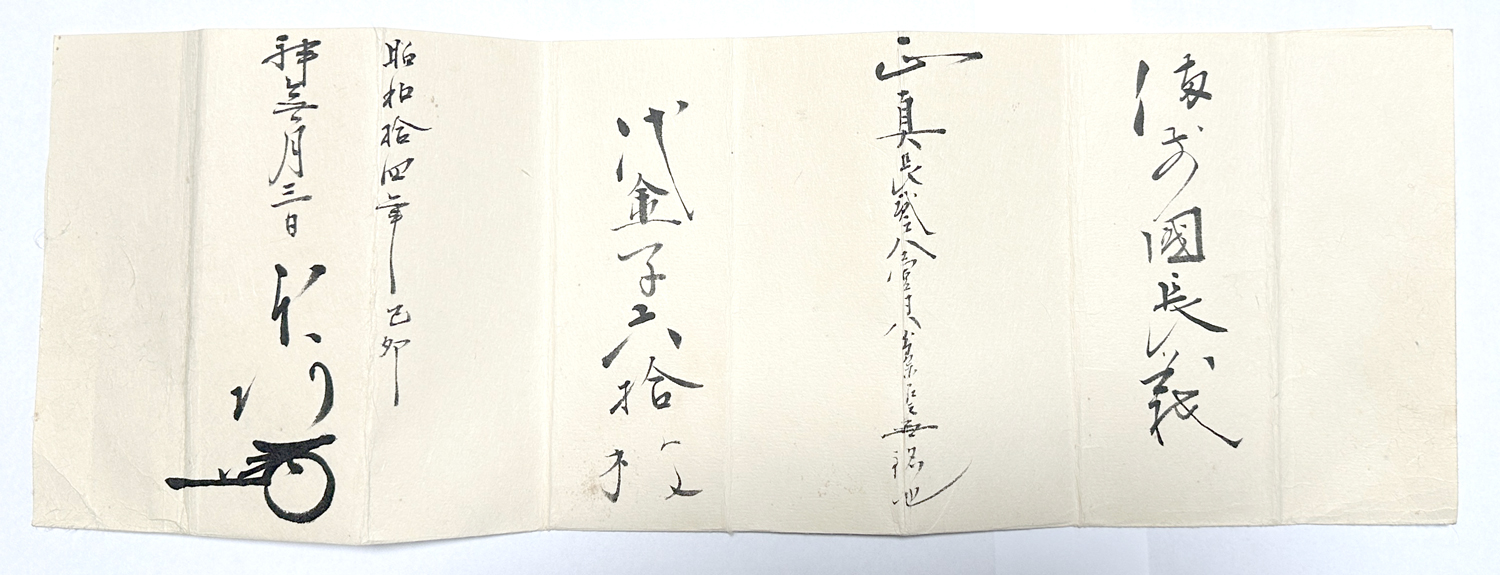

| 附属品 | 金着二重鎺・朱石目地塗鞘打刀拵・白鞘・本阿弥光遜折紙 |