| 商品番号 | NO.K00174 | 価格 | 参考品 |

| 登録証 | 兵庫県 昭和31年 |

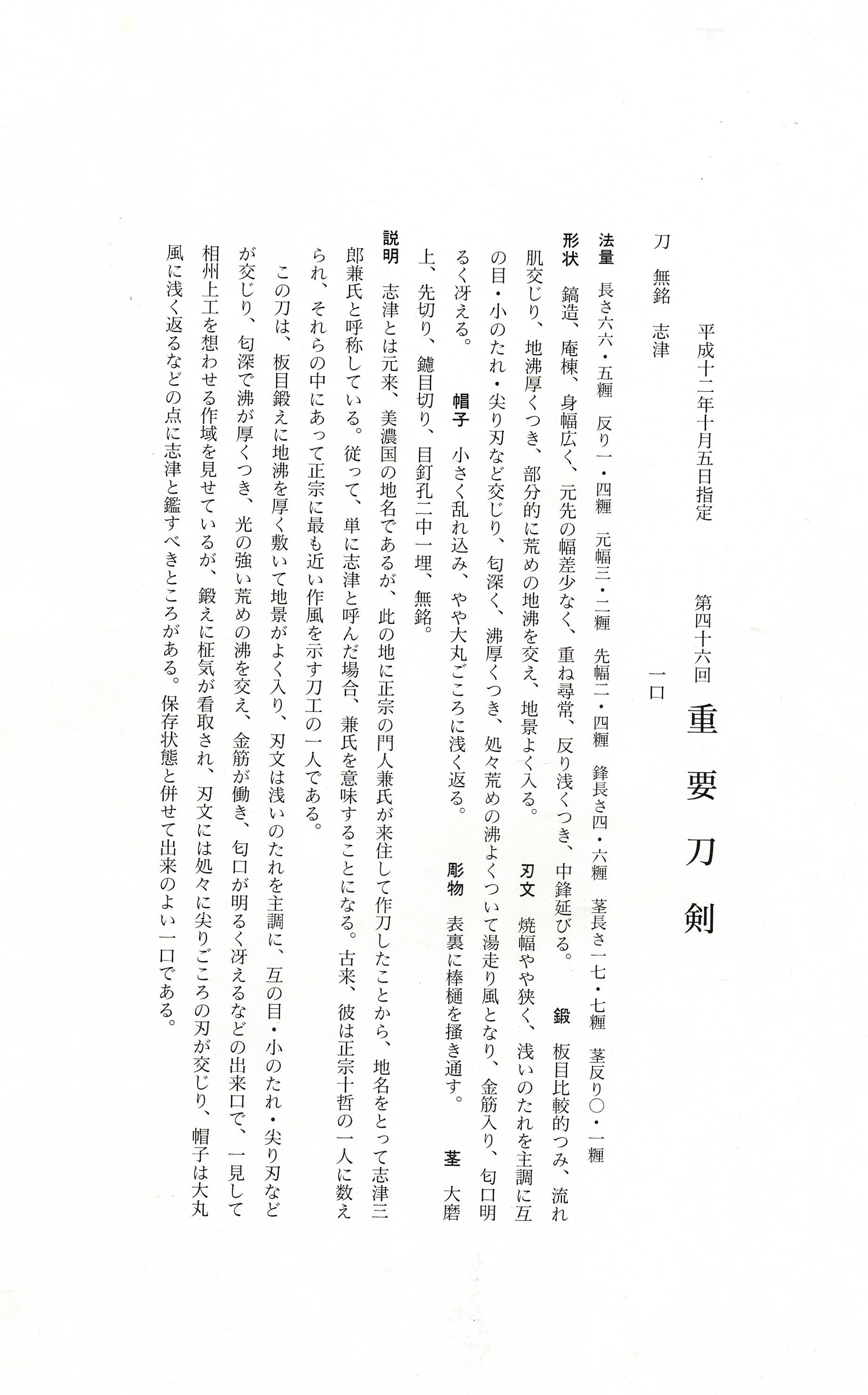

| 鑑定書 | 第46回重要刀剣 NBTHK No,46Jyuyo Paper 日本美術刀剣保存協会 重要刀剣指定書 |

| 国 | 美濃国(岐阜県) |

| 時代 | 南北朝時代 |

| 刃長 | 66.5cm (2尺1寸9分4厘) |

| 反り | 1.4cm |

| 元幅 | 3.2cm |

| 先幅 | 2.4cm |

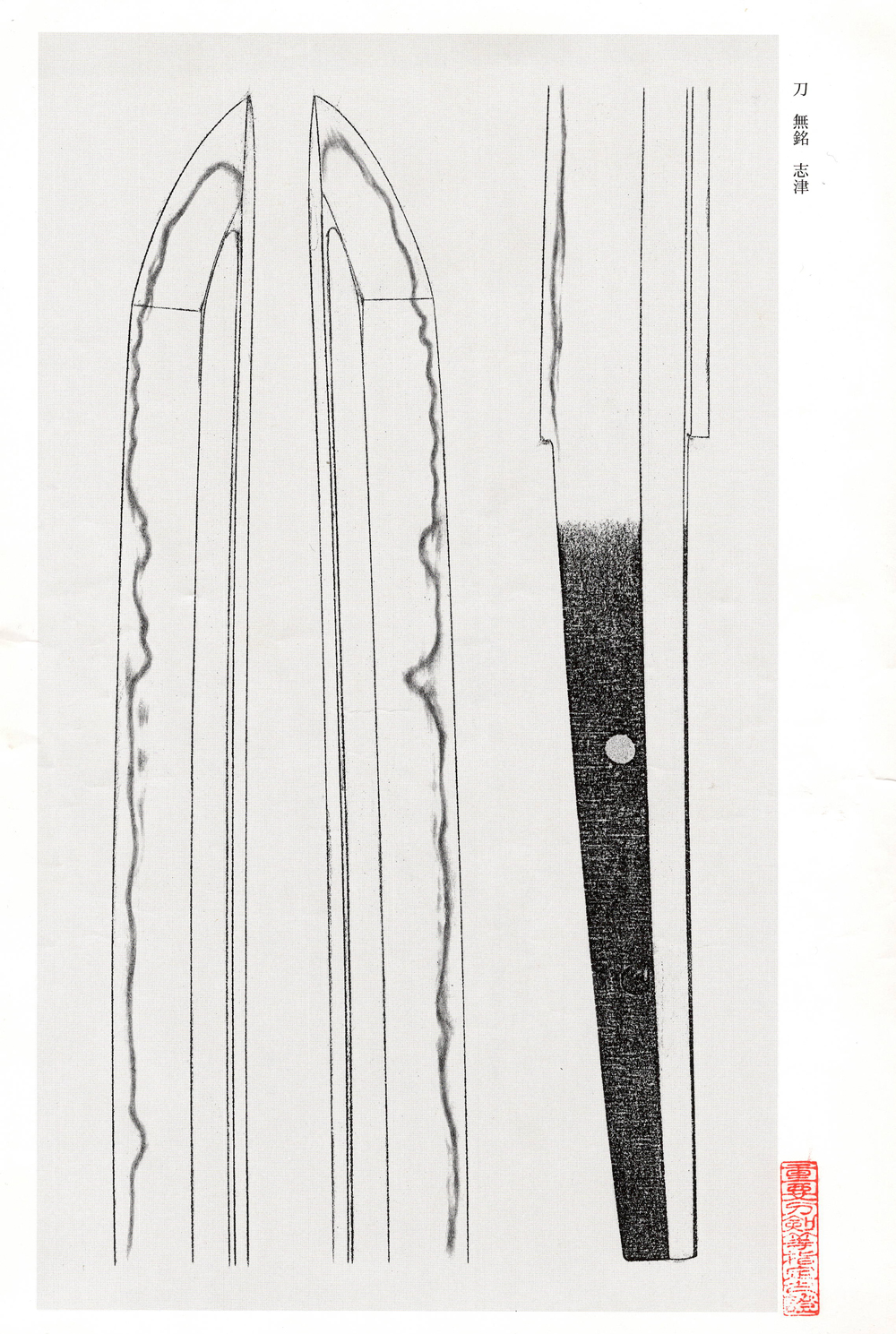

| 形状 | 鎬造、庵棟、身幅広く、元先の幅差少なく、反り浅くつく。 |

| 鍛 | 板目肌つみ、流れ肌交じり、地沸厚くつき、部分的に荒めの地沸交え、地景よく入る。 |

| 刃文 | 浅いのたれを主調に互の目・小のたれ・尖り刃など交じり、匂深く、沸厚くつき、処々荒めの沸よくついて湯走り風となり、金筋入り、匂口明るく冴える。 |

| 帽子 | 小さく乱れ込み、やや大丸ごころに浅く返る。 |

| 彫 | 表裏に棒樋を掻き通す。 |

| 茎 | 大磨上、先切り、鑢目切り、目釘孔二中一埋。 |

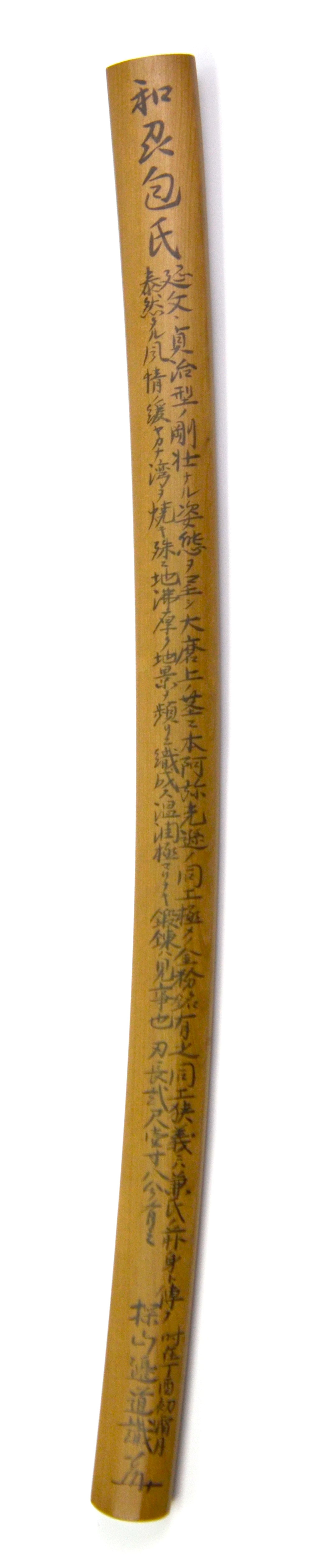

| 詳細説明 | 志津とは元来、美濃国の地名であるが、美濃国志津に正宗の門人兼氏が来住して作刀したことから、地名をとって志津三郎兼氏と呼称している。従って、単に志津と呼んだ場合、兼氏を意味することになる。古来、彼は正宗十哲の一人に数えられ、それらの中にあって正宗に最も近い作風を示す刀工の一人である。この刀は、相州上工を思わせる作域をみせているが、鍛えに柾気が看取され、刃文には処々に尖りごころの刃交じり、帽子は大丸風に浅く返るなど志津と鑑すべきところがある。保存状態・出来共に優れ、付帯する葵紋金具一作拵も素晴らしい。 |

| 附属品 | 黒呂漆塗鞘葵紋金具一作拵・白鞘・金着二重ハバキ(刀)・金着二重ハバキ(拵) |