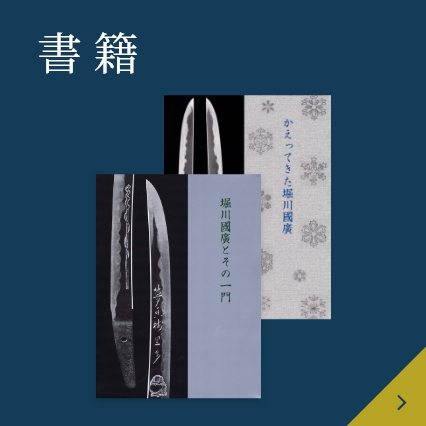

| 商品番号 | NO.K00120 | 価格 | 参考品 |

| 登録証 | 大阪府 昭和26年 |

| 鑑定書 | 第10回特別重要刀剣 NBTHK NO.10 Tokubetsu Jyuyou Paper (公財)日本美術刀剣保存協会 第10回特別重要刀剣指定書 |

| 国 | 備前国-岡山県 |

| 時代 | 南北朝時代延文頃 |

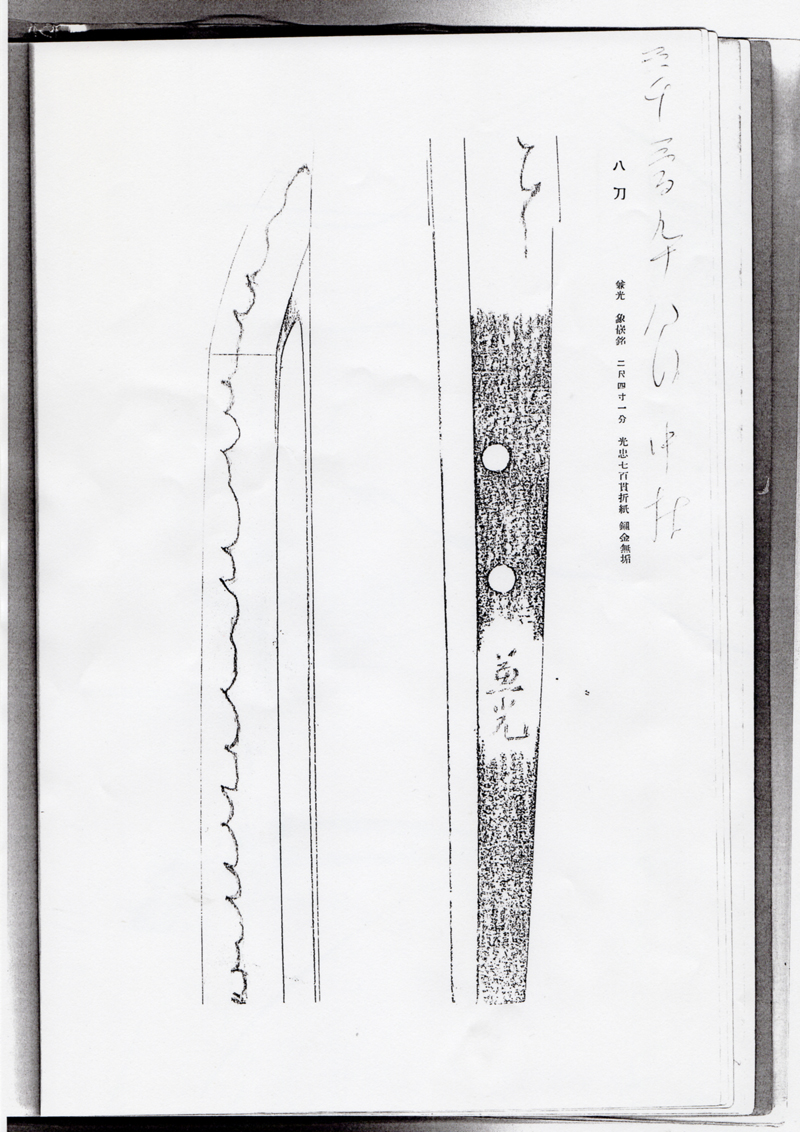

| 刃長 | 72.8cm (2尺4寸0分) |

| 反り | 1.4cm |

| 元幅 | 3.15cm |

| 先幅 | 2.4cm |

| 元重 | 0.7cm |

| 形状 | 鎬造、庵棟、身幅広く、元先の幅差少なく、反り浅く、大鋒。 |

| 鍛 | 板目つみ、処々杢交じり、地沸つき、地景細かに入り、地斑ごころ交じり、浅く乱れ映り立つ。 |

| 刃文 | 指表は互の目乱れに角ばる刃・尖り刃・片落ち風の刃など交じり、裏は浅くのたれ調に互の目・角互の目交じり、足・葉入り、小沸つき、細かな砂流しかかり、匂口やや沈みごころとなる。 |

| 帽子 | 乱れ込み、表は尖り、裏丸く返る。 |

| 彫 | 表裏に棒樋を掻き通す。 |

| 茎 | 大磨上、先切り、鑢目浅い勝手下り、目釘孔二 |

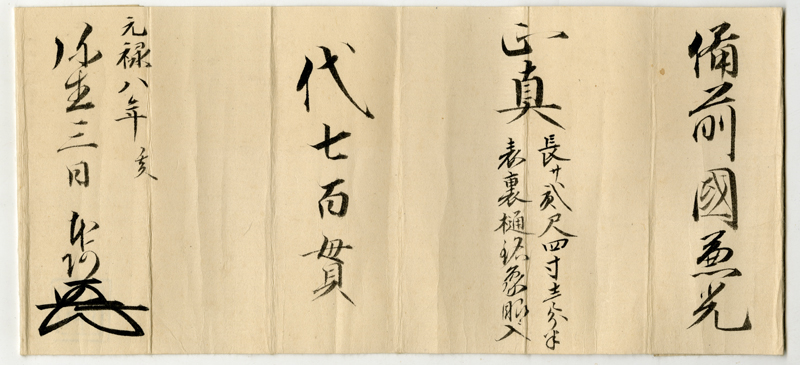

| 附属品 | 白鞘・金着二重ハバキ・本阿弥光常折紙付 |

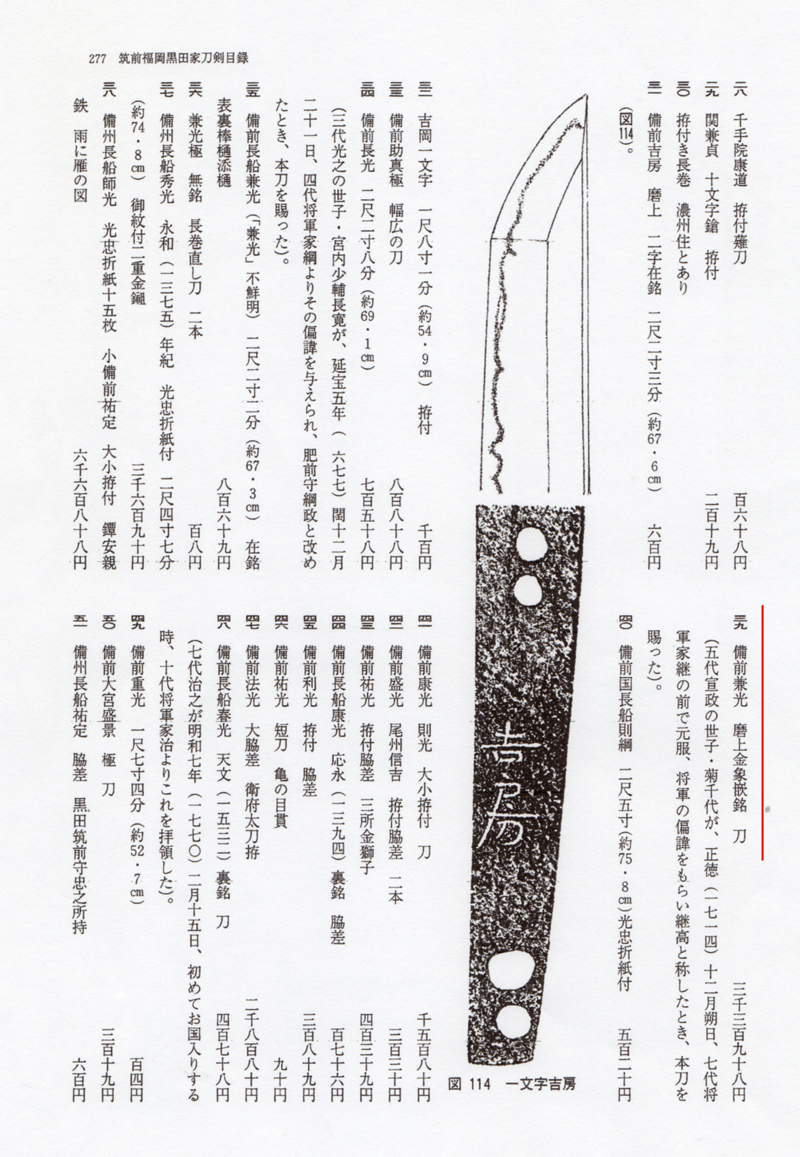

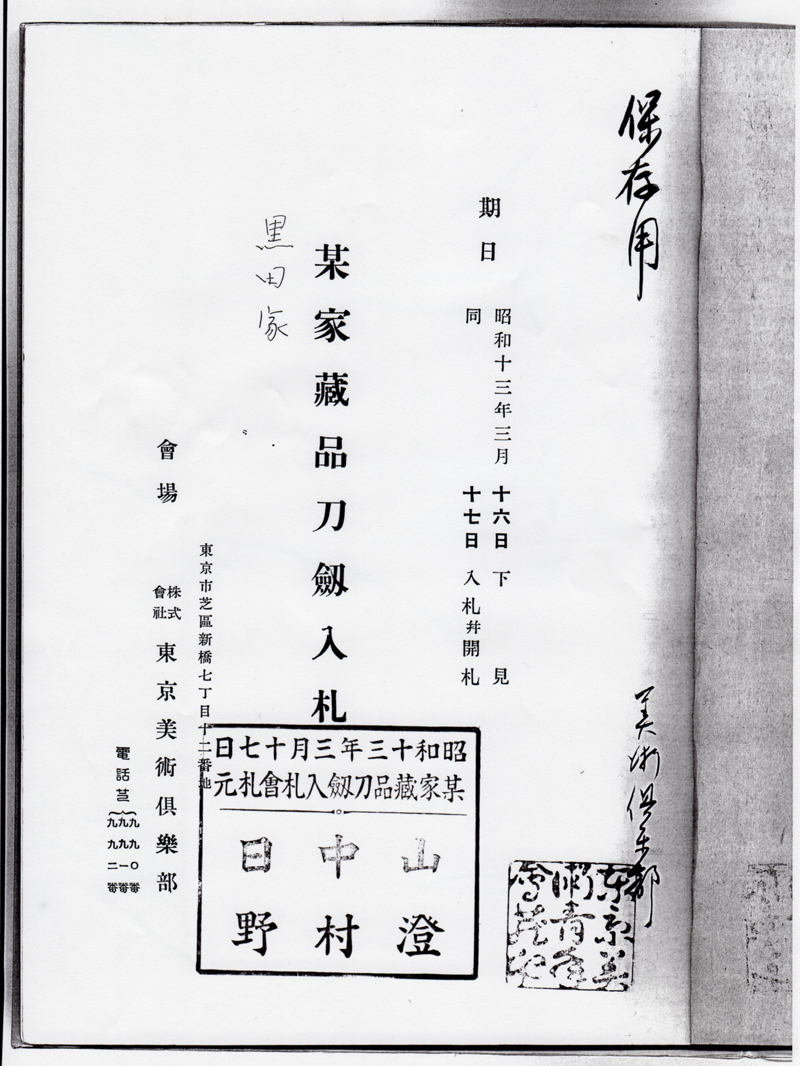

| 詳細説明 | 初代兼光は父景光の作風をうけて直刃、片落互の目を主として焼き、身幅尋常であるが、二代兼光は総じて身幅広く鋒延びて、刃文はのたれを主調としている。この刀は筑前福岡黒田家刀剣目録によると五代黒田宣政の世子・菊千代が、正徳十二月朔日、七代将軍家継の前で元服、将軍の偏諱をもらい継高と改名する。この時に本刀を賜ったと記載がある。又、昭和13年東京美術倶楽部で行われた黒田家の売り立て目録にも記載がる。本作は、元来大太刀であったものを磨上げたもので、幅広・大鋒で反りが浅く、南北朝延文頃の典型的な姿を示し、健全で出来が優れている。なお、図譜には尾張徳川家に伝来と記載があるが調査した結果、徳川将軍家から筑前黒田家に伝来したことが判明した。 |