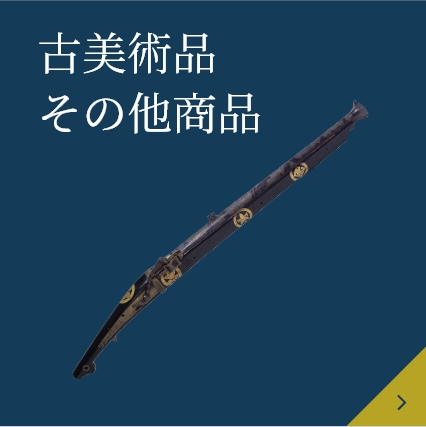

| 商品番号 | NO.K00240 | 価格 | 4,300,000円(税・国内送料込) |

| 登録証 | 静岡県 昭和28年 |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣 NBTHK TokubetsuHozon Paper (公財)日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 |

| 国 | 武蔵国(東京都) |

| 時代 | 江戸時代末期 |

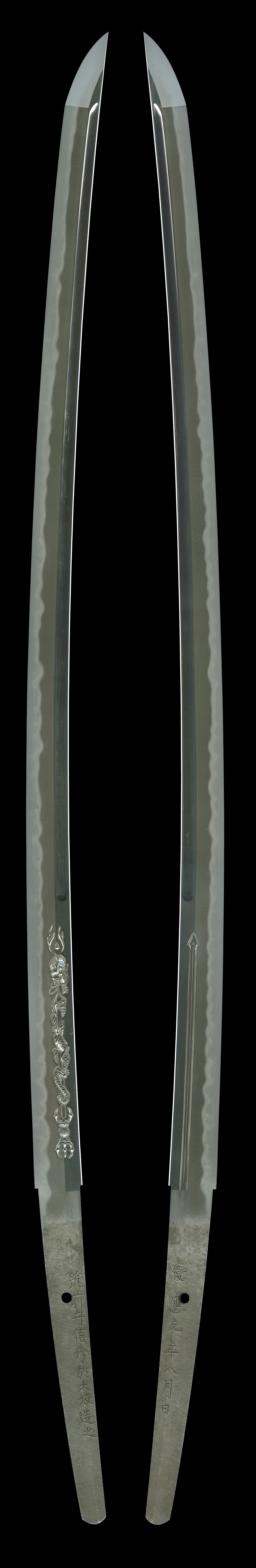

| 刃長 | 73.4cm (2尺4寸2分) |

| 反り | 1.5cm |

| 元幅 | 3.1cm |

| 先幅 | 2.4㎝ |

| 元重 | 0.6cm |

| 形状 | 鎬造、庵棟、身幅広く、反り浅くつき、大峰。 |

| 鍛 | 板目に流れ肌が交じり、肌立つごころとなり、地沸が厚くつき、地景の頻りに入る。 |

| 刃文 | 角がかった大きめの互の目の焼頭に小互の目・小丁子を交えた乱れを焼き、互の目と互の目の間に処々丁子を配し、小沸よくつき、部分的に一際光の強い荒めの沸がきらめき、金筋・砂流し頻りにかかり、匂口明るい。 |

| 帽子 | のたれ込み、先小丸に返り、掃きかける。 |

| 彫 | 表:棒樋を中程で丸止めにし、その下に素剣を彫る。棒樋を中程で丸止めにし、その下に倶利伽羅を彫る。 |

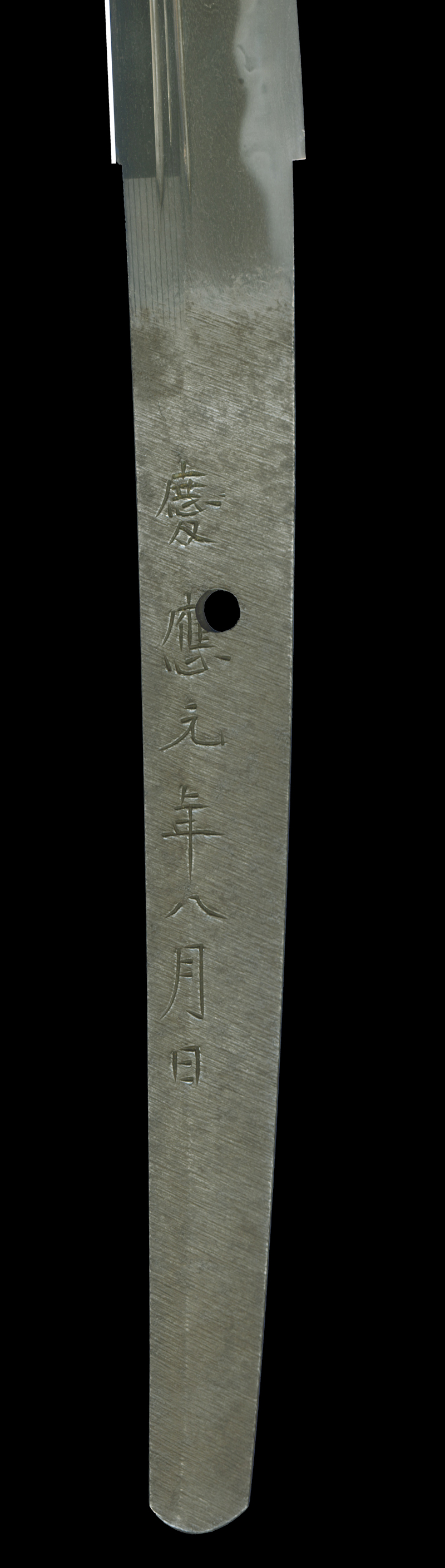

| 茎 | 生ぶ、先刃上がり栗尻、鑢目勝手下がり、目釘孔一 |

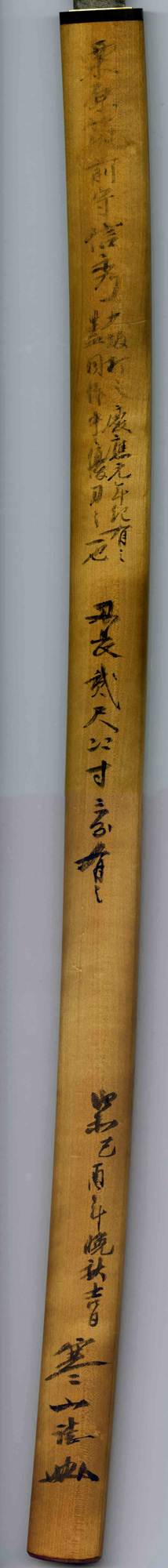

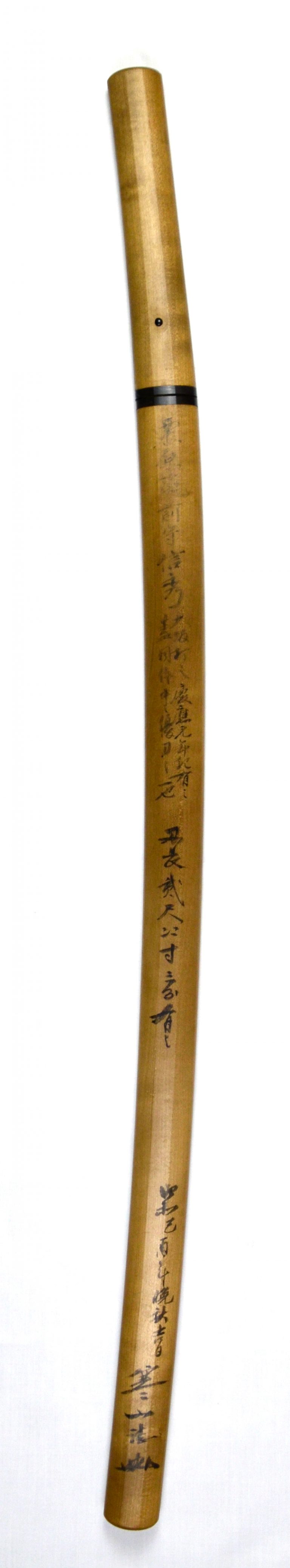

| 附属品 | 白鞘(寒山先生鞘書有)・金着二重ハバキ |

| 詳細説明 | 栗原信秀は文化十二年越後国月潟村(現新潟市)に生まれ、文政十二年に京都へ上り鏡師となります。嘉永三年に江戸へ出て清麿に入門して刀鍛冶となります。嘉永六年には浦賀で作刀し、慶応元年には上洛して筑前守を受領、大阪に留まり慶応元年十月から同三年正月滞在しました。その後は江戸へ戻ります。明治七年には新潟へ帰郷します。最後は東京で明治十三年、六十六歳に没しました。清麿一門の中でも随一の技量の持ち主で一番の巧手と評価が高く、非常に人気のある刀工で刀身彫刻でも名を馳せています。本刀は栗原信秀の円熟期である慶応元年の年紀作で得意の刃文を焼き、金筋・砂流しが頻りに入るなど師匠源清麿に迫る出来栄えを見せている。自身彫も見事である。 |