| 商品番号 | NO.K00175 | 価格 | 参考品 |

| 登録証 | 福島県 昭和27年 令和2年再交付 |

| 鑑定書 | 特別保存刀剣 NBTHK Tokubetsu Hozon Paper 日本美術刀剣保存協会 特別保存刀剣鑑定書 |

| 国 | 陸奥国(岩手県) |

| 時代 | 鎌倉時代 |

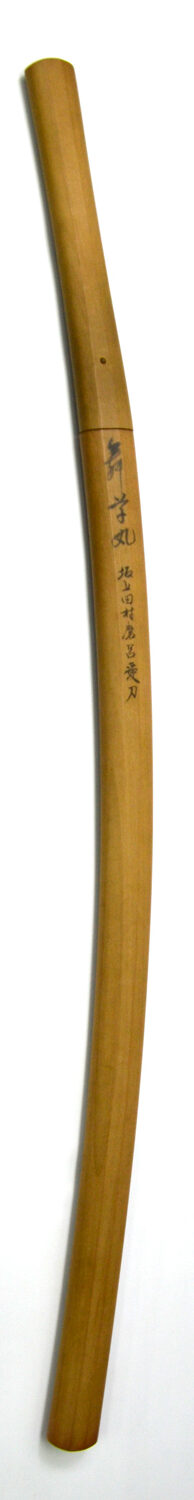

| 刃長 | 76.2cm (2尺5寸1分) |

| 反り | 2.42cm |

| 元幅 | 2.3cm |

| 先幅 | 3.1cm |

| 元重 | 0.5cm |

| 先重 | 0.73cm |

| 形状 | 鋒造、庵棟、身幅広く、反り深くつき、ズッシリ重い。 |

| 鍛 | 板目肌流れて柾がかり、肌立ちごころとなり地沸つく。 |

| 刃文 | 細直刃調に湾れごころがあり、互の目・小乱交じり、処々刃しみごころとなり、小沸つく。 |

| 帽子 | 直ぐ小丸に僅かに返る。 |

| 茎 | 磨上、先切り、鑢目鏟鋤、目釘孔三。 |

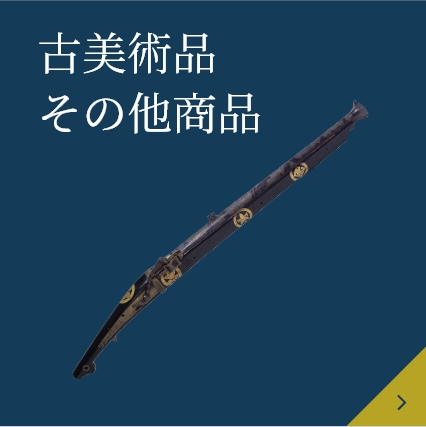

| 附属品 | 白鞘・変わり塗鞘大太刀拵・金着二重ハバキ |

| 詳細説明 | 舞草鍛冶は、奥州陸奥国東盤井郡舞草村(現岩手県一関市舞草)に居住した刀工郡である。鎌倉期の古伝書「観智院本銘尽」には舞草一派は平安時代から活躍が伺えるが、平安期の舞草刀で在銘の作品は現在確認されておらず、鎌倉時代と鑑せられる在銘作が残るのみである。舞草の在銘はほとんどなく、公益財団法人日本美術刀剣保存協会が指定する重要刀剣でも在銘1振、無銘極め1振のみで、保存刀剣・特別保存刀剣に関しても無銘極めで僅かに極められている。本作は、無銘ながらも舞草一派の特徴である。板目肌が肌立った流れ中直刃が総体に小沸がついて、しかも匂口が沈みごころとなるなど有名作に類似している。舞草の刀は非常に貴重で滅多に出ない一振である。棟の切り込みが歴史を物語っている。 |